写字楼办公怎样通过空间弹性设计支持多元化工作场景

更新日期:

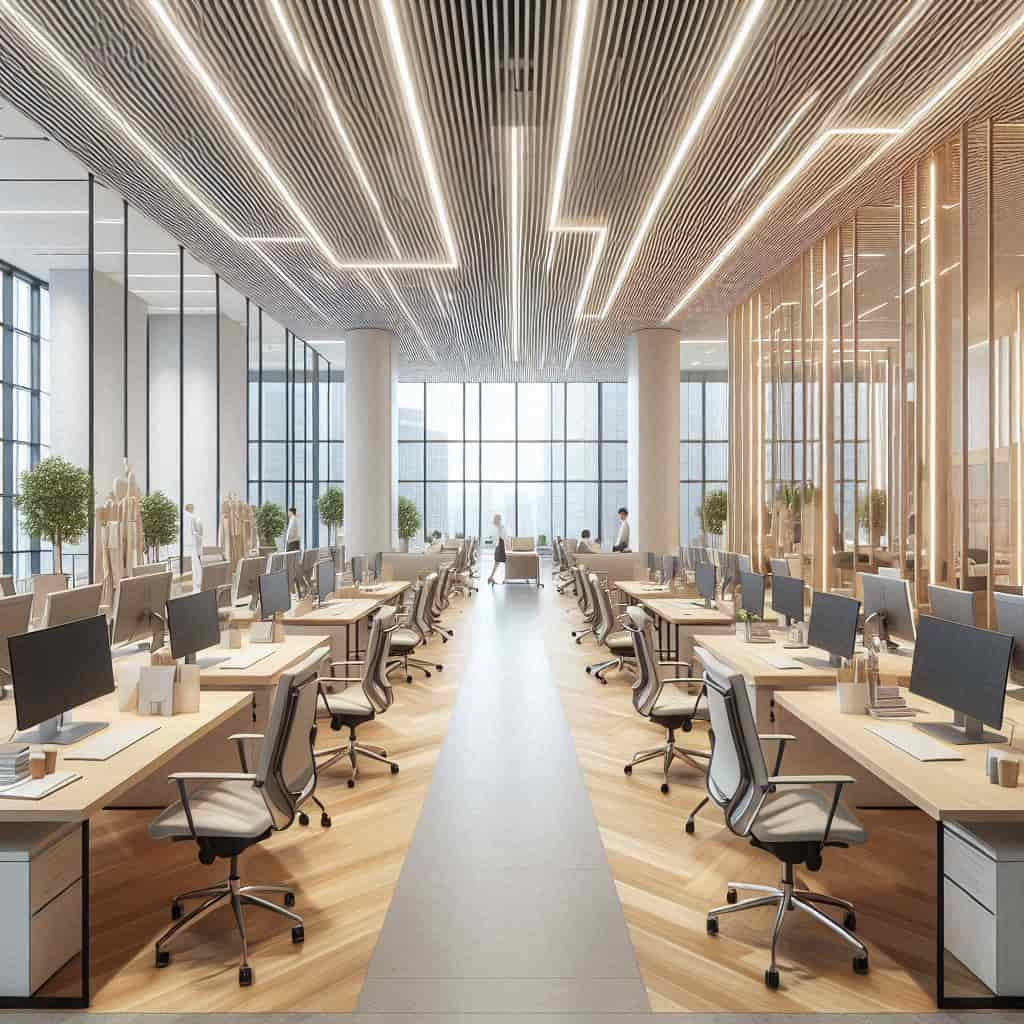

现代办公环境正经历着前所未有的变革,传统的固定工位模式已无法满足企业多样化的需求。如何通过灵活的空间规划适应不同工作场景,成为提升效率与员工满意度的关键。以飘亮阳光广场为例,其设计团队通过模块化布局和智能技术应用,成功打造了一个能够动态调整的办公生态系统。

弹性设计的核心在于打破空间界限。开放式协作区与独立专注舱的组合,让员工能根据任务性质自由切换场景。例如,需要头脑风暴时,可移动的隔断墙能快速将普通工位转化为小组讨论区;而需要深度思考时,隔音咨询电话(写字楼顾问)亭或静音舱则提供了不受干扰的私密空间。这种设计不仅节省了物理面积,更激活了空间的使用效率。

技术整合是支撑空间弹性的重要手段。智能预约系统让共享工位、会议室等资源实现高效流转,传感器监测则能动态调整照明和温控。在部分前瞻性项目中,甚至通过数据分析优化区域功能配置,比如将使用率低的接待区改造为临时项目作战室。这种数据驱动的设计迭代,确保了空间始终与实际需求同步。

家具的模块化选择同样至关重要。可升降办公桌、带轮储物柜等灵活组件,使同一区域能在数分钟内完成功能转换。北欧某设计事务所的研究表明,采用可重构家具的办公环境,员工创造力表现提升达27%。这种设计不仅响应了健康办公的需求,更赋予空间持续进化的可能性。

自然元素的引入强化了空间的多维价值。绿植墙既作为区域分隔的柔性边界,又改善了空气质量;可调节色温的照明系统模拟自然光变化,帮助调节工作节奏。这些设计细节在满足功能需求的同时,潜移默化地影响着使用者的心理状态和工作效能。

未来办公空间将更强调场景的瞬时响应能力。通过预制化建筑构件和数字孪生技术,企业能像更新软件一样调整物理环境。某科技公司实践显示,这种动态环境使跨部门协作效率提升40%,同时降低了30%的场所运营成本。空间不再是被动的容器,而成为激发创新的活性媒介。

实现真正的空间弹性,需要设计者超越物理层面的思考。从声学分区到视觉引导,从动线规划到社交距离把控,每个细节都需服务于人的行为模式。当员工能直觉性地找到最适合当前任务的环境时,空间设计才真正完成了从功能满足到体验升级的跨越。

这种变革不仅是办公形式的进化,更是组织文化的具象体现。当企业为员工提供自主选择工作方式的权力时,本质上是在构建一种基于信任的新型生产关系。数据显示,采用弹性空间布局的企业,员工留存率平均提高22%,这或许是对人性化设计最有力的肯定。